[Esta palestra foi proferida na Mises University 2017, e publicada originalmente no Mises Institute.]

Saudações a todos na conferência Corax 2017 e saudações também ao público aqui na nossa Universidade Mises anual. Como se pode ver, os dois eventos estão a decorrer simultaneamente, pelo que não pude estar convosco pessoalmente esta noite. Mas apreciei muito ter sido convidado pela Sofia e pelo Martin para falar e, de facto, ter-me-ia juntado a vós em Malta em qualquer outra semana. E admiro a Sofia e o Martin por terem tido a coragem de deixar a Suécia e iniciar esta nova aventura em Malta, que segundo eles não só é mais calorosa como também muito mais razoável!

Gostaria de falar hoje sobre os libertários, mais do que sobre o próprio libertarianismo. E pedirei que se considere que os libertários perderam o rumo.

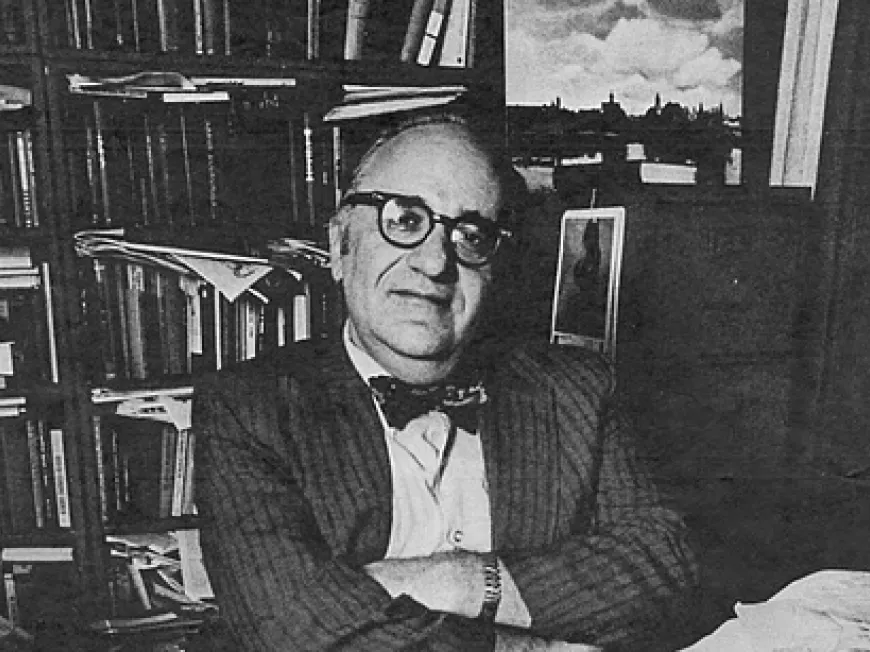

O título “For a New Libertarian” é, espero, uma óbvia brincadeira com o título do famoso livro de Murray Rothbard, For a New Liberty. É um livro subvalorizado, talvez menos conhecido do que A Ética da Liberdade. Muitos autores têm a vaidade de chamar aos seus livros “um manifesto”, mas poucos livros fazem realmente jus a um subtítulo tão ousado. Este livro fá-lo.

Adoro a frase de Murray: “O libertarianismo, assim, é uma filosofia que procura uma política”. Pergunto-me se ele hoje mudaria esta frase, se pudesse ver no que se tornou o ramo das “políticas públicas” do libertarianismo. Ou talvez devesse ter escrito “o libertarianismo é uma filosofia que procura melhores libertários”.

Escolhi também o título para enfatizar o importante ponto de que não precisamos de um “novo libertarianismo” ou de algo tão grandioso. Graças aos grandes pensadores que vieram antes de nós, e ainda estão entre nós, não temos de fazer o trabalho duro – o que é uma boa notícia, porque poucos de nós são suficientemente inteligentes para apresentar novas teorias! Todos podemos servir alegremente como vendedores de ideias em segunda mão.

Por vezes, os libertários caem na armadilha de precisar de algo novo, aquilo a que poderíamos chamar a armadilha da modernidade. Tornou-se moda imaginar que a tecnologia cria um novo paradigma, uma nova “terceira via” que tornará o governo obsoleto sem necessidade de uma mudança intelectual. A era digital é tão igualitária, tão democrática e tão descentralizada que será impossível que os Estados inerentemente hierárquicos nos controlem. O livre fluxo de informação tornará inevitável o livre fluxo de bens e serviços, ao mesmo tempo que desmascara tiranias que já não conseguem esconder a verdade dos seus cidadãos.

Embora eu certamente espere que isso seja verdade, não tenho assim tanta certeza. Parece-me que os Estados estão a passar de nacionais para supranacionais, que o globalismo significa, na verdade, um controlo mais centralizado por parte de um cartel emergente de Estados aliados como a UE (e as suas ONG cúmplices) – para não mencionar os apelos a uma convergência dos bancos centrais sob uma organização global como o FMI. Devemos suspeitar da noção determinista de que existe um curso inevitável na história humana.

E embora todos beneficiemos das maravilhas do progresso tecnológico, e acolhamos especialmente a tecnologia que torna mais difícil para o Estado governar-nos – por exemplo, Bitcoin ou Uber ou a criptografia de informação – devemos lembrar-nos que os avanços na tecnologia também tornam mais fácil para os governos espiar, controlar e até matar as pessoas sob o seu controlo.

Por isso, suspeito que, embora os humanos continuem a existir, a sua tendência obstinada para formar governos continuará a ser um problema. A alternativa entre organizar os assuntos humanos por meios económicos ou por meios políticos não foi desfeita pela imprensa, ou pela revolução industrial, ou pela electricidade, ou por qualquer número de enormes avanços tecnológicos. Por isso, não podemos assumir a libertação através da revolução digital.

Deixando a tecnologia de lado, a concepção de liberdade de Rothbard manteve-se bastante bem ao longo de quase meio século. Os humanos são soberanos sobre a sua mente e o seu corpo, o que significa que são donos de si mesmo. Daqui deriva o necessário corolário dos direitos de propriedade, o que significa que os indivíduos têm um direito válido aos subprodutos das suas mentes e corpos – axiomaticamente sabemos que os humanos têm de agir para sobreviver. E a partir dos direitos de autopropriedade e de propriedade chegamos a uma teoria de quando é permitido o emprego da força, nomeadamente apenas em legítima defesa. E estas ideias de direito de autopropriedade, de propriedade e de não agressão devem aplicar-se a todos, incluindo quando um grupo se une e se denomina a si mesmo “governo”. Uma vez que os governos, por definição, usam a força (ou ameaçam com a força) de muitas formas que não são definíveis como legítima defesa, são inválidos sob o paradigma Rothbardiano.

É uma bela teoria, simples e lógica. E, claro, pelo menos um certo grau dos três elementos – liberdade individual, direitos de propriedade e alguma concepção de lei que proteja ambos – são necessários e terão de estar presentes para o verdadeiro progresso humano. Eu sei, eu sei, os escravos construíram as pirâmides, embora os egiptólogos nos digam o contrário, e os cientistas soviéticos não eram livres e ainda assim construíram bombas nucleares – provavelmente para evitar uma viagem à Sibéria. Mas na maioria dos casos é verdade o que sabemos: a liberdade e o progresso humano estão inextrincavelmente ligados.

Assim sendo, temos esta fantástica e incontestável teoria da liberdade rothbardiana. Mas não é suficiente. E Murray foi irredutível quanto a isso. Foi o primeiro a enfatizar a importância das pessoas e do activismo, e não apenas das ideias e da educação. Mas que tipo de pessoas e que tipo de activismo? Essa era a questão na época de Murray e ainda hoje é a questão.

I. Reconhecer que a Liberdade Está de Acordo com a Natureza Humana.

Se há um ponto primordial que devemos recordar é que a liberdade é natural e orgânica e está de acordo com a acção humana. Não requer um “homem novo”. No entanto, os libertários têm uma má tendência para cair na utopia, em retratar a liberdade como algo evoluído e de uma nova era. Neste sentido, podem recordar muito os progressistas: a liberdade funcionará quando os seres humanos finalmente abandonarem as suas velhas ideias obstinadas sobre a família e a tribo, se tornarem livres-pensadores puramente racionais (sempre são o oposto), rejeitarem a mitologia da religião e da fé, e desistirem dos seus laços étnicos, nacionalistas ou culturais que passaram de moda a favor do novo credo hiperindividualista. Precisamos que as pessoas abandonem os seus antiquados padrões sexuais e valores burgueses, excepto o materialismo. Porque acima de tudo o arquétipo do libertário é apresentado como um actor económico quase sem alma, alguém que renunciará a tudo e se mudará amanhã para Singapura para ganhar mais 20 mil dólares na gig economy.

Bem, acontece que não é assim que os seres humanos realmente são. São frágeis e falíveis, hierárquicos, irracionais e desconfiados e parecidos com um rebanho, pelo menos tanto quanto são um grupo de heróis como Hank Rearden[1]. Na verdade, Rothbard fala exactamente sobre isso na sua secção sobre a estratégia libertária no final de For a New Liberty. Lembra-nos que são os utópicos progressistas que pensam que o homem não tem natureza e é “infinitamente maleável”. Pensam que o homem pode ser aperfeiçoado, transformando-se no servo ideal da Nova Ordem.

Mas os libertários acreditam no livre arbítrio, sublinha. As pessoas moldam-se a si mesmo. E, por isso, é insensato esperar que alguma mudança drástica se ajuste à estrutura que preferimos. Esperamos que as pessoas ajam moralmente, acreditamos que a liberdade proporciona os incentivos certos para a melhoria moral. Mas não confiamos nisso para fazer a liberdade funcionar. De facto, só o libertarianismo aceita os seres humanos tal como eles são, aqui e agora. É neste sentido que Rothbard vê a liberdade como “eminentemente realista”, a “única teoria que é realmente consistente com a natureza do homem e do mundo”.

Por conseguinte, vamos compreender — e vender — a liberdade como uma abordagem profundamente pragmática à organização da sociedade, uma abordagem que resolve problemas e conflitos através da procura das melhores soluções privadas e voluntárias disponíveis. Rejeitemos as grandes visões e utopias para um mundo que será sempre desordenado e imperfeito. Melhor, não perfeito, deveria ser o nosso lema.

II. Abraçar em Vez de Rejeitar as Instituições da Sociedade Civil

O meu segundo ponto diz respeito à própria sociedade civil. Porque embora os libertários abracem entusiasticamente os mercados, durante décadas cometeram o erro nefasto de parecerem hostis à família, à religião, à tradição, à cultura e às instituições cívicas ou sociais – por outras palavras, hostis à própria sociedade civil.

O que é bastante bizarro, se pensarmos bem. A sociedade civil proporciona os mecanismos de que necessitamos para organizar a sociedade sem o Estado. E de acordo com o ponto de vista de Rothbard sobre a liberdade e a natureza humana, a sociedade civil organiza-se organicamente, sem intervenção de força. Os seres humanos desejam fazer parte de algo maior do que eles próprios. Porque é que os libertários não conseguem compreender isso?

Escusado será dizer que a família sempre foi a primeira linha de defesa contra o Estado e a fonte mais importante de lealdade primária — ou lealdade dividida, na perspectiva dos políticos. A nossa ligação com os antepassados e a nossa preocupação com a descendência formam uma unidade em que o Estado não é a personagem principal. A família cria o nosso ambiente mais antigo e, portanto, mais formativo – e, pelo menos como ideal, a família proporciona apoio material e emocional. Afinal existem famílias felizes.

Mas o governo quer-nos atomizados, solitários, falidos, vulneráveis, dependentes e desligados. Por isso, é claro que tenta desmembrar as famílias, afastando-lhes as crianças o mais cedo possível, doutrinando-as nas escolas públicas, usando a assistência social e o código fiscal para afastar, desencorajando o casamento e as famílias numerosas, na verdade desencorajando qualquer tipo de intimidade não sujeita ao escrutínio público, encorajando o divórcio, etc.

Tudo isto pode soar a discurso de direita, mas não significa que seja falso.

Queremos famílias fortes, queremos famílias de elite, queremos famílias ricas que não tenham medo do governo. Queremos famílias numerosas e alargadas às quais as pessoas possam recorrer em momentos de dificuldade. E uma observação prática: assumindo que cerca de 10% da população dos EUA tem uma mentalidade razoavelmente livre, estamos a falar de 32 milhões de pessoas. Imaginem se cada um deles tivesse 3 filhos, criaríamos um exército de 100 milhões de pessoas!

A religião constitui outra importante linha de defesa contra o Estado. Na verdade, toda a história do homem não pode ser compreendida sem a compreensão do papel da religião. Ainda hoje, há uma grande percentagem de pessoas no Ocidente que acreditam em Deus, independentemente da sua prática religiosa real. E acreditar numa divindade por si só desafia a omnisciência e o estatuto do Estado. Mais uma vez, a religião representa um rival potencial para a lealdade do indivíduo – e tem uma tendência incómoda para ressurgir, por mais que os governos autoritários tentem suprimi-la.

Para além da família e da fé, existe um número infinito de instituições não estatais que oferecem comunidades para quase todos os interesses concebíveis. Todas elas, desde organizações empresariais a sociais e cívicas, servem a função civilizadora de organizar grupos de pessoas sem o poder estatal.

Permitam-me também salientar um ponto importante: é razoável acreditar que uma sociedade mais libertária seria menos libertina e mais culturalmente conservadora – pela simples razão de que, à medida que o Estado diminui em importância e poder, as instituições da sociedade civil, há muito reprimidas, crescem. E numa sociedade mais libertária, é mais difícil impor aos outros os custos das escolhas de estilo de vida de alguém. Se se depende da família, da igreja ou da instituição de solidariedade para ajuda, é possível que se possa impor algumas condições a essa ajuda.

Garanto-lhes que não estou interessado nem julgo as vossas crenças pessoais ou preferências de estilo de vida – e Murray Rothbard também não. E é claro que o libertarianismo por si só não tem nada a dizer sobre a forma como vive cada um. Mas continua a ser verdade que a sociedade civil deve ser celebrada pelos libertários a cada momento. Acreditar no contrário é ignorar o que os seres humanos realmente querem e fazem, que é criar comunidades. Há uma palavra para as pessoas que não acreditam em nada: nem no governo, nem na família, nem em Deus, nem na sociedade, na nem moralidade ou na civilização. E essa palavra é niilista, não é libertário.

III. O Universalismo Político Não é o Objectivo

O meu último comentário é sobre a tendência obstinada dos libertários para defender algum tipo de arranjo político universal. Na medida em que existe um fim político para os libertários, este seria permitir que os indivíduos vivam como bem entenderem. O objectivo político é a autodeterminação, procurando reduzir a dimensão, o âmbito e o poder do Estado. Mas a ideia de princípios libertários universais confundiu-se com a ideia de uma política libertária universal. Viver e deixar viver foi substituído pela noção de uma doutrina libertária universal, muitas vezes associada a um elemento cultural.

E, por causa disso, os libertários caem muitas vezes na armadilha de soarem como conservadores e progressistas que se imaginam qualificados para ditar arranjos políticos em todo o mundo. Mas o que há de libertário em dizer aos outros países o que fazer? Não deveria o nosso objectivo político ser a autodeterminação radical e não os valores universais?

Já é suficientemente mau ouvir neoconservadores na televisão a falar sobre o que é melhor para a Síria, para o Iraque, para a Coreia do Norte ou para a Rússia a partir dos seus confortáveis poleiros ocidentais. Mas é ainda pior ouvir isso dos libertários da Reason. Este é um erro político e táctico.

A doutrina universalista é mais ou menos esta: o voto democrático é o direito político sagrado num mundo pós-monárquico. Resulta em social-democracias com fortes redes de segurança, capitalismo regulamentado, protecções legais para mulheres e minorias e normas amplamente acordadas sobre questões sociais. As concepções ocidentais dos direitos civis aplicam-se agora em todo o lado e, com a tecnologia, podemos ultrapassar as antigas fronteiras dos Estados-nação.

Os gostos são ligeiramente diferentes: os liberais de esquerda enfatizam um Estado administrativo supranacional (“um governo mundial”), enquanto os conservadores se concentram em esquemas comerciais geridos globalmente e na “exportação de democracia”. Mas ambos passaram o século XX a insistir que os seus acordos políticos preferidos são aplicáveis em todo o lado e inevitáveis em todo o lado.

Esta narrativa não favorece os libertários. O universalismo proporciona os fundamentos filosóficos para o globalismo, mas o globalismo não é liberdade: pelo contrário, ameaça criar níveis de governo totalmente novos. E o universalismo não é lei natural; na verdade, está muitas vezes em conflito directo com a natureza humana e a (verdadeira) diversidade humana.

Além disso, verifica-se que muito poucas coisas são realmente acordadas universalmente. Nem a governação, nem os direitos, nem o papel da religião, nem a imigração, nem o capitalismo, nem o neoliberalismo. Já é bastante difícil conquistar o respeito pela liberdade individual e pelos direitos de propriedade no Ocidente, onde temos uma forte tradição de direito comum.

No entanto, os libertários estão ocupados a promover o universalismo e a centralização, mesmo quando o mundo se move na direcção contrária. Trump e o Brexit abalaram a narrativa globalista. O nacionalismo está em ascensão por toda a Europa, obrigando a UE a defender-se, existem movimentos de secessão e de separatismo na Escócia, na Catalunha, na Bélgica, na Andaluzia e até na Califórnia. O federalismo e os direitos dos Estados tornaram-se subitamente populares entre os progressistas nos EUA. O mundo quer desesperadamente virar costas a Washington, a Bruxelas, à ONU, ao FMI e a todas as instituições globalistas. As pessoas comuns cheiram os ratos.

Deveríamos aproveitar isso.

Meca não é Paris, um irlandês não é um aborígene, um budista não é um rastafari, uma mãe de classe média não é um russo. Será o nosso objectivo convencê-los a tornarem-se rothbardianos plenos? Deverão os libertários preocupar-se com o casamento gay na Arábia Saudita ou insistir nos mesmos acordos fronteiriços para Brownsville, para o Texas ou para o Mónaco? Deveríamos manifestar-nos por leis de porte de armas ao estilo do Texas em França, para evitar o próximo Bataclan?

Ou será que o nosso tempo seria melhor empregue a defender a descentralização política, a secessão e a subsidiariedade? Por outras palavras, devemos deixar Malta ser maltesa?

Ludwig von Mises rejeitou o universalismo e viu a autodeterminação como o fim político mais elevado. Murray Rothbard defendeu a ruptura das nações orgânicas das nações políticas num dos últimos artigos que escreveu — um artigo intitulado Nações por Consentimento.

Por outras palavras, a autodeterminação é o objectivo político final. É o caminho para a liberdade, por mais imperfeito que seja. Um mundo de sete mil milhões de indivíduos autogovernados é o ideal, mas, fora isso, deveríamos preferir o Liechtenstein à Alemanha e o Luxemburgo à Inglaterra. Deveríamos preferir os direitos dos estados à federalização nos EUA e esperar pela dissolução da UE. Deveríamos apoiar os movimentos separatistas em locais como a Catalunha, a Escócia e a Califórnia. Deveríamos favorecer o controlo local sobre legislaturas e órgãos administrativos distantes e, assim, rejeitar acordos comerciais multilaterais. Deveríamos, em suma, preferir o pequeno ao grande quando se trata de governo.

A descentralização política, a secessão, a subsidiariedade e a anulação são mecanismos que nos aproximam do nosso objectivo político de autodeterminação. Insistir em arranjos políticos universais é um enorme erro táctico para os libertários. É precisamente porque não sabemos o que é melhor para 7,5 mil milhões de pessoas no mundo que somos libertários.

Pelo que Deveríamos Lutar?

Para terminar, mencionarei uma troca de e-mails que tive recentemente com o blogger Bionic Mosquito. Se não lêem Bionic Mosquito, deveriam ler!

Fiz-lhe a mesma pergunta hipotética que vos faço: pelo que lutaria? A resposta a esta pergunta diz-nos muito sobre o que os libertários se devem preocupar.

Com isto quero dizer pelo que lutaria fisicamente, quando isso poderia significar ferimentos graves ou morte. Ou detenção e encarceramento, ou a perda da vossa casa, do vosso dinheiro e dos vossos bens.

Tenho a certeza de que todos nós lutaríamos por nós próprios se fôssemos atacados, ou pelas nossas famílias se fossem atacadas. Poderíamos lutar por amigos íntimos também. E talvez até pelos nossos vizinhos. Na verdade, gostaríamos de pensar que defenderíamos fisicamente um estranho em algumas circunstâncias, por exemplo, uma mulher idosa ao ser atacada e roubada.

E provavelmente lutaríamos pelas nossas cidades e comunidades se fossem fisicamente invadidas por uma força externa, mesmo que não conheçamos pessoalmente todas as pessoas nas nossas cidades e comunidades.

Poderíamos lutar pela propriedade também, talvez não tão ferozmente. Certamente protegeríamos as nossas casas, mas isso é por causa das pessoas que aí vivem. E quanto aos automóveis? Envolver-se-ia fisicamente com um ladrão armado que estivesse a roubar o seu carro? Ou deixá-lo-ia ir e não arriscaria a vida ou a ser ferido, apenas para salvar o seu carro? E a sua carteira? Que tal alguém roubar 40% do seu rendimento, como fazem muitos governos? Pegaria em armas para evitar isso?

Aliás, provavelmente não lutaríamos pelo bitcoin, nem pela neutralidade da internet, nem por um aumento do imposto sobre as mais-valias.

Que tal uma abstracção, como lutar pelo “seu país” ou pela liberdade ou pela sua religião? É aqui que as coisas se tornam mais ténues. Muitas pessoas lutaram e lutarão por tais abstracções. Mas se perguntar aos soldados, eles dir-lhe-ão que, no calor da batalha, estão realmente a lutar pelos seus companheiros, para proteger os homens das suas unidades – e para cumprir um sentido pessoal de dever.

Por outras palavras, sangue e terra, Deus e nação ainda são importantes para as pessoas. Os libertários ignoram isto correndo o risco da irrelevância.

Muito obrigado.

- Henry “Hank” Rearden é uma personagem da obra de Ayn Rand “Atlas Shrugged”. Está publicada em português em três volumes, com o título “A Revolta de Atlas” pela editora Marcador (N. do T.) ↩︎