“No Estado é mais barato do que na privada”, disse-me o Manuel que estava a considerar ingressar no Ensino Superior. A lógica do nosso aluno é esta: Se na privada tenho que pagar 4000€ de propinas anuais já na pública pago à volta de 1000€, portanto poupo 3000€ por ano. Por outro lado, diz o aluno, a “reputação” das públicas tende a ser maior. Pudera, digo eu, quando a concorrência (pública) faz ao lado um preço 3000€ menor, como é que as privadas geram rendibilidade para investir em cursos de qualidade acrescida? Como o pai deste aluno é dono de um Café que cobra 60 cêntimos por cada bica, perguntei-lhe: Então e se o Estado abrisse um café ao lado do café do teu pai e cobrasse 15 cêntimos por bica? Isso era concorrência desleal, disse-me ele. Desejei-lhe boa sorte nos estudos.

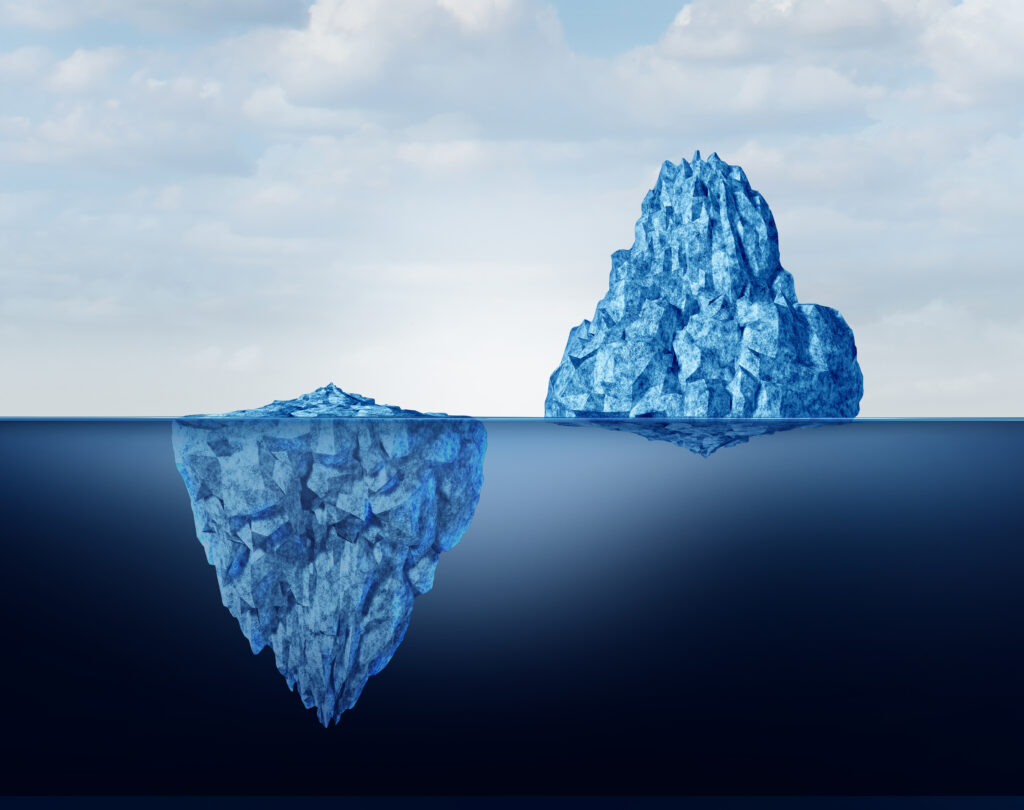

Vem isto a propósito de muitas pessoas realmente acreditarem que pagam menos no público do que no privado. Na verdade, em geral não é assim. Estas pessoas estão só a ver o que pagam directamente, mas não vêem o restante pagamento que desembolsam na forma de impostos. Assim, neste caso do ensino superior, como sabemos qual o verdadeiro custo por aluno? Se no privado o aluno paga 4000€, este preço deve ser o equivalente ao custo total deste aluno (já que em geral as universidades privadas não têm fins lucrativos). Mas será o custo do aluno, no ensino superior público, de 1000€? Isto é, se dividirmos o custo total anual de uma universidade pública pelo número de alunos que a frequentam, obtemos o valor 1000? Claro que não, este valor é muito superior.

Assim, se uma faculdade com mil alunos tiver um custo anual de 5 milhões de euros, a propina mínima que o aluno deveria pagar para cobrir os custos seria de 5000€/ano. Mas se o aluno só pagar 1000€ quem paga os restantes 4000? Resposta: O Estado. E onde o Estado vai buscar o dinheiro? Aos impostos que cobra aos contribuintes.

Assim, o custo que está acima da propina paga é dado às universidades, via orçamento do estado – quer através de transferências directas para as mesmas, quer através de subsídios e bolsas aos alunos para pagarem esses custos.

No último estudo ‘Education at Glance’ de 2023, publicado pela OCDE, estima-se que o custo por aluno no ensino superior público seja de 8099€ (Contra 7700 no estudo de 2014). Este cálculo depende de certos pressupostos mas dá para ficar com uma ideia aproximada do preço efectivo da propina se esta reflectisse os verdadeiros custos. (Eventualmente alguns senhores Reitores acharão que esta estimativa peca por exagero, mas num contexto de reclamar mais transferências do Estado para as suas universidades acharão, ao invés, aquele valor demasiado baixo quando comparado com a média de outros países.) O que o Manuel vê, como diria o Bastiat, são os 1000€ de propina que saem directamente do seu bolso; o que ele não vê é que o restante é pago com os seus impostos (neste caso, do pai).

Mas na verdade estes custos são ainda muito superiores. Porque existem dezenas de milhares de funcionários do Estado e respectiva estrutura que administram estes impostos – a chamada máquina fiscal. E esta máquina também tem que ser paga. Isto é, para aferirmos do verdadeiro custo de um serviço público, temos que somar o que o cliente paga directamente, o que o serviço em causa recebe do orçamento de estado via impostos e ainda uma parcela do custo inerente ao aparelho fiscal do Estado.

A mesma lógica aplica-se a todos os outros serviços “quase gratuitos” prestados pelo Estado, incluindo a saúde.

Se por um lado é possível perceber a lógica solidária que existe nesta intervenção do Estado, no sentido de que todos possam ter acesso a saúde e educação já, por outro lado, é incompreensível como esse argumento leva a que o Estado seja o maior proprietário de escolas e hospitais. Se o Estado faz questão de tomar a caridade nas suas mãos não precisa de também tomar conta das empresas. Esta lógica levaria a que o Estado, em vez de atribuir um rendimento mínimo ou vales de alimentação a pessoas desfavorecidas, comprasse antes os supermercados, talhos e peixarias, vendendo estes produtos alimentares a um preço muito baixo e cobrando impostos para cobrir os restantes custos.

Assim, na Saúde, não se percebe porque é que o Estado é dono da maior parte dos hospitais usando o argumento de que a saúde deve ser para todos. Então porque não nacionalizar já todas as farmácias? A lógica da comparticipação nas farmácias, onde o cliente escolhe aquela a que quer ir e a farmácia é posteriormente reembolsada pelo desconto que faz na receita médica devia ser aquela que se aplicaria aos hospitais e centros de saúde. Do mesmo modo, seria muito mais claro para todos, se os alunos pagassem o preço das propinas que reflecte o custo real dos estabelecimentos de ensino e, se fosse caso disso, houvesse depois uma comparticipação nesta propina.

Também não se percebe como o Estado, no seu afã solidário, não comparticipa a compra de óculos e tratamentos dentários à maioria da população. Será que tem alguma coisa contra os olhos e os dentes? São estes órgãos menores e eu não me apercebi?

Em contrapartida, esta “solidariedade” do Estado estende-se a outros campos que estariam para lá da nossa imaginação se pensássemos que “Estado Social” significa ajudar os mais carenciados.

A este propósito, um associado aqui do Instituto Mises Portugal, o Marco Costa, relatou este episódio numa rede social que ainda não está nacionalizada ou regulada pelo Estado:

«Estive esta semana num encontro sobre “Economia Cívica” onde foi anunciado um “investimento” de 180 Milhões da União Europeia (EU), só para Portugal. Saí a meio (porque tinha mais que fazer) mas percebi que existe uma autêntica indústria naquilo a que agora se chama de “economia social”, ou “economia cívica”. O evento foi apadrinhado pela Plataforma para o Desenvolvimento Sustentável (dirigido por Carlos Pimenta) e pela Young Foundation e pago por mim, ou seja pela UE. Esta economia cívica, nas palavras de um dos oradores, tem vários níveis. Existe o nível de quem pensa nas políticas (ou seja quem decide para onde vai o dinheiro – o Estado), o nível do conhecimento (universidades e instituições de ensino, para formarem os “profissionais da economia cívica” e para investigarem novas formas de gastar impostos com este fim, principalmente do Estado) e o nível dos promotores (maioritariamente o Estado mas também IPSS, ONG, etc.). As apresentações oscilaram entre as vacuidades de quem nada tem para dizer e o artifício de quem não quer dizer o que realmente faz. Houve uma pergunta de uma responsável por uma ONG que achei particularmente interessante. Foi algo como: “O que temos visto é que concorremos a este tipo de fundos mas ganham sempre os mesmos. O que muda neste novo programa?”. Resposta da Maria da Graça Carvalho (uma das pessoas mais influentes nos corredores da Comissão): “Deve tentar juntar-se com alguém que esteja habituado a concorrer porque é mais fácil.” Terei sido só eu a achar que se o sistema favorece sempre os mesmos, eliminando a concorrência, é porque algo está errado com as regras dos concursos?»

Então, pergunto eu: há dinheiro para isto e não há dinheiro para pagar uns óculos e uns dentes às pessoas que necessitam? It’s beyond me.